Reconstrucción de la vegetación y el clima del pasado ¿para qué?

CIENCIAS DE LA TIERRA.

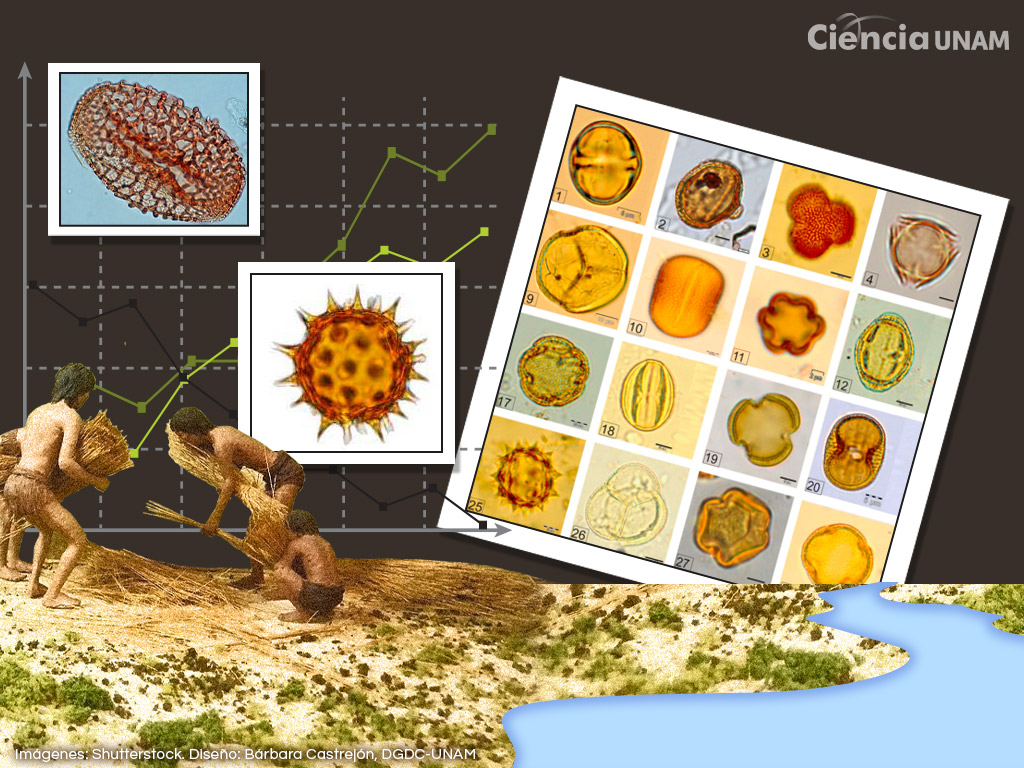

El análisis de bases de datos de polen permite reconocer las condiciones de la vegetación del pasado.

Gracias a los arqueólogos y los antropólogos hemos podido conocer cómo eran las dinámicas sociales de las distintas civilizaciones que vivieron en el pasado. Pero colocarlas dentro de un contexto ambiental también permite saber qué relación hubo entre ambas.

Por ejemplo, saber si una civilización desapareció a causa de una temporada de sequía, si una zona que hoy es bosque antes fue un desierto o cuándo surgió en un lugar una práctica tan antigua como la agricultura, son sólo algunos de los aspectos que podrían estudiarse y conocerse mediante la reconstrucción de la vegetación y el clima del pasado.

Para hacer esta reconstrucción, la doctora Esmeralda Cruz Silva, del Instituto de Geociencias de la UNAM, analiza el polen de las plantas que durante miles de años ha estado guardado en los sedimentos de los lagos, entre las regiones que han estudiado se encuentra el Medio Oriente, la Península de Yucatán y algunas regiones de Sudamérica.

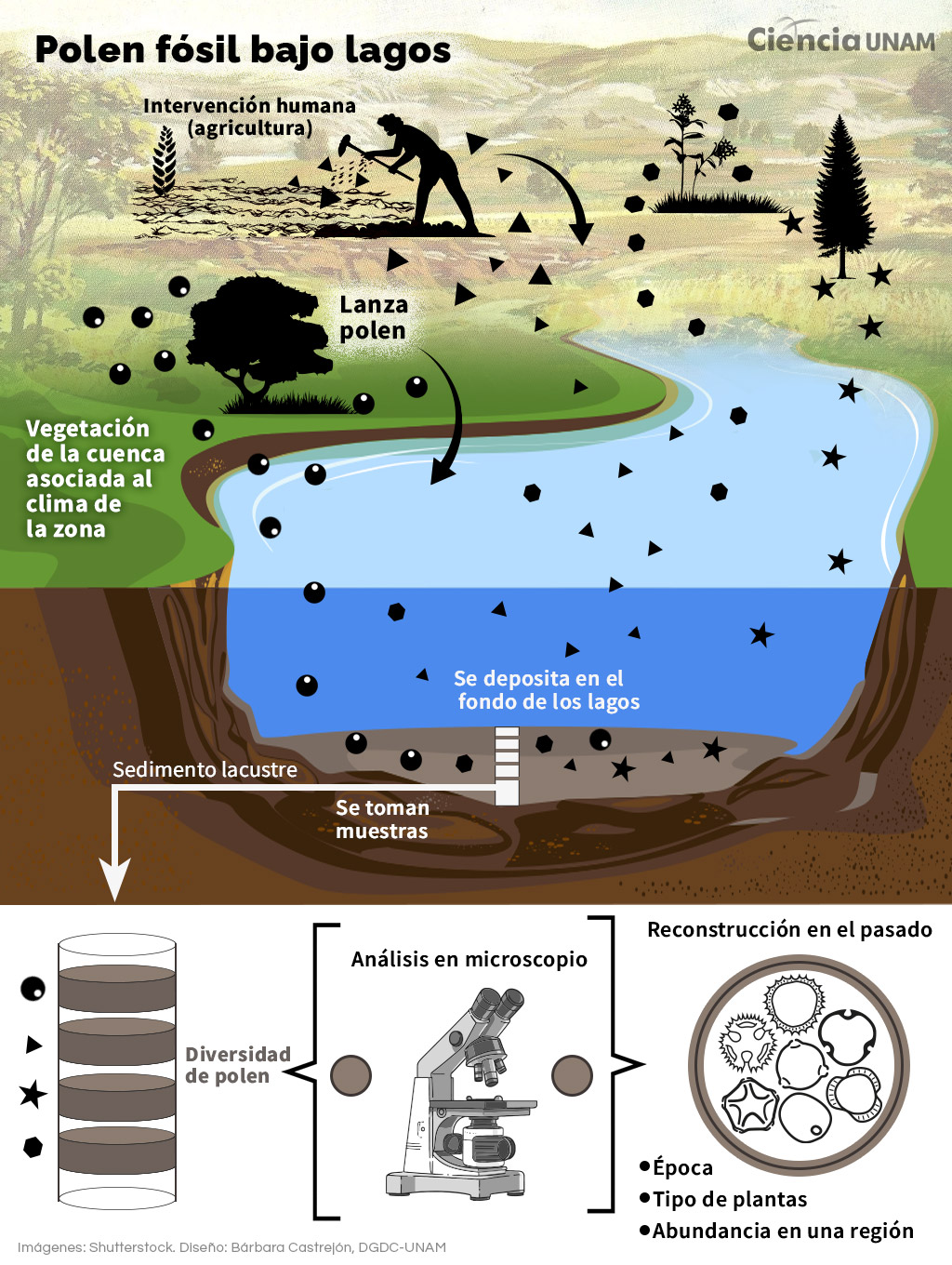

“Usualmente los lagos están asociados a una cuenca de captación, es decir, cuando llueve el agua se escurre por bajadas, veredas y va a dar a los lagos. Además, en la cuenca hay vegetación, la cual está muy asociada al clima de la zona y lanza polen, el que no llega a la planta cae al fondo de los lagos”.

Para analizar este polen, los investigadores toman núcleos del fondo de los lagos, es decir, introducen tubos que en su interior y recolectan capas del sedimento, con el fin de recuperar el polen que ha quedado atrapado por largos periodos de tiempo. Como cada especie de planta tiene una forma distinta de polen, cuando éste se observa al microscopio permite a los científicos reconstruir el tipo de vegetación y su abundancia en esa zona y en cierta época.

Uso de bases de datos.

Aunque el análisis del polen en los sedimentos permite conocer la historia climática local de una región, existen muchos factores que pueden afectar la exactitud con la que registran el evento climático, por ejemplo, algunos sedimentos capturan más o menos polen (según el tamaño del lago donde son recolectados), en ciertos lugares se vivieron varios procesos (primero hubo un lago, después se secó) y no todos los sitios tienen buenas condiciones para obtener una mejor cronología y fechamiento que otros.

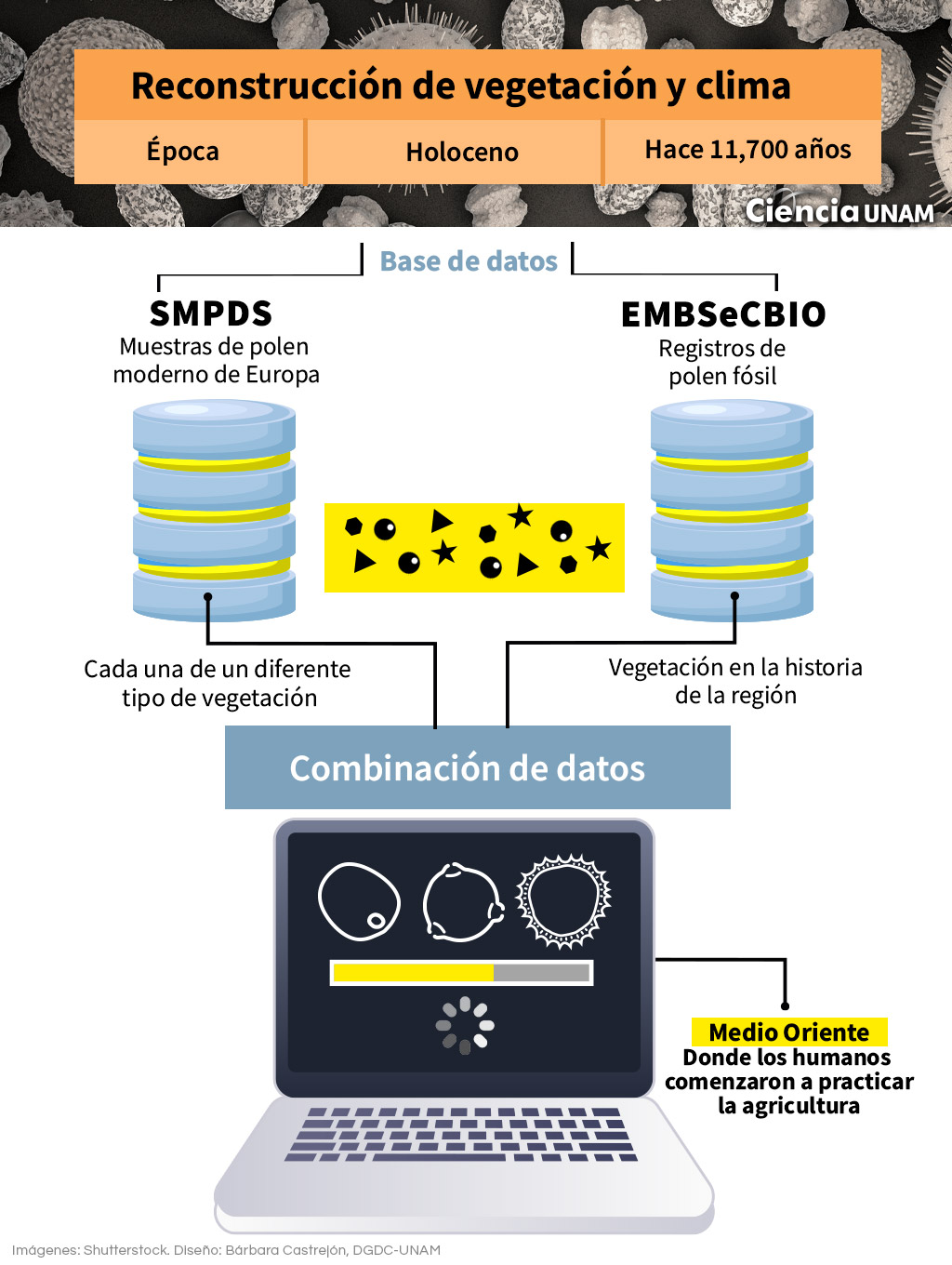

Con el fin de atenuar las diferencias en los registros de polen obtenidos de los sedimentos, la doctora Cruz Silva durante su doctorado utilizó un nuevo enfoque que consiste en el uso de grandes bases de datos para estandarizar dichos registros en una sola base de datos. Esta metodología le permitió reconstruir la vegetación y el clima del Medio Oriente.

La investigadora utilizó dos bases de datos. La primera se llama SMPDS e incluye más de 600 muestras de polen moderno de toda Europa y cada una corresponde a un diferente tipo de vegetación. Le sirvió para entrenar el modelo: “para decirle tenemos esta muestra de polen en este sitio, tiene esta composición y corresponde a este clima y a esta vegetación”, explica.

La segunda base de datos se conoce como EMBSeCBIO, contenía datos de polen fósil en el Medio Oriente y la utilizó para reconstruir la vegetación en la historia.

Con la combinación de estas bases de datos generó una metodología que asocia muestras de polen fósil similares a las de polen moderno. Esto les permite saber qué tan probable es que correspondan al mismo tipo de vegetación y clima que observamos en la actualidad. Explica que todos estos datos se pulen hasta que sean uniformes, lo cual brinda la posibilidad de hacer análisis estadísticos consistentes entre todos ellos.

Además, para reconstruir el clima en el pasado utilizó otro método estadístico, que también mide la similitud entre la muestra de polen fósil y de polen moderno. Pero para esta nueva fase del estudio utilizaron series de tiempo provenientes de simulación hecha con datos de cómo era la atmósfera en el pasado.

Estudios en el Medio Oriente.

Fue durante su doctorado, el cual cursó en la Universidad de Reading, en Inglaterra, que se interesó por el Medio Oriente –al este de la cuenca mediterránea, entre el Mar Negro y el Mar Caspio–, porque la historia ambiental de esta región a inicios del holoceno muestra que es una de las primeras regiones donde los hombres pasaron de ser cazadores-recolectores a ser agricultores.

- El Holoceno inició hace 11,700 años, cuando terminó la última era glacial y empezó a haber un aumento de las temperaturas.

“¿Por qué los humanos comenzaron a volverse agricultores? ¿Fue un cambio cognitivo o una causa social y los humanos tuvieron que enfrentarse a conflictos territoriales? O, el mayor impulso fue ambiental y enfrentaron una sequía o un ambiente muy propicio para la agricultura. Esto ha llevado a la pregunta: ¿Qué ocasionó el inicio temprano de la agricultura en esta región?”.

Al aplicar sus métodos de reconstrucción climática con bases de datos, la investigación sugiere que este inicio se dio alrededor de hace 10,600 años, cuando realmente hubo un incremento sustancial en la cantidad de humedad disponible para las plantas y la temperatura empezó a incrementar.

“Sugerimos que el clima facilitó la transición a este uso prolongado o a la adopción completa de la agricultura en la región, simplemente por cuestión de productividad. Digamos que en términos económicos era mucho más redituable sembrar que continuar haciendo caza”.

Otra controversia que ha existido en esta región es qué factores influyeron en la formación de los tipos de vegetación que han predominado desde hace 6 mil años al presente, lo que se conoce como el Holoceno medio.

Para hacer un análisis, la doctora Cruz Silva contaba con diferentes registros de polen de toda esta región del Medio Oriente, lo cual le permitió saber qué proporción de bosque existía a través del tiempo en toda la región.

“Obtuvimos una serie de tiempo que representa toda la tendencia de la vegetación y la comparamos con cuanta población ha existido a través del tiempo y con curvas de isótopos de oxígeno de estalactitas y estalagmitas, que nos dicen en qué periodos había más y menos humedad. Y lo que nuestra reconstrucción sugiere es que la vegetación del Holoceno hasta el presente tuvo mayor influencia del clima, que de las poblaciones humanas”.

La investigadora comparte que en dicha región de estudio hay varios debates sobre cuál fue el rol del clima en los cambios culturales y poblacionales que se experimentaron en esa época, por lo que a través del análisis del polen y la reconstrucción climática que realizó se pueden proporcionar bases sólidas que permitan establecer si el clima afectó los recursos disponibles para las comunidades, si fueron los cambios sociales o los humanos quienes cambiaron el entorno, redujeron los recursos y, por ende, alteraron el clima local. Todo esto les ayuda a ir resolviendo preguntas para las cuales todavía hay mucho debate en el mundo científico, comenta.

Estudios en Sudamérica.

En la actualidad, parte del trabajo que lleva a cabo en el Instituto de Geociencias de la UNAM consiste en utilizar grandes bases de datos para reconstruir el clima y la vegetación de Sudamérica y compararlas con modelos de simulación climática para identificar cuál modelo reproduce mejor la reconstrucción de la vegetación y el clima.

Para este trabajo también utiliza la base de datos de polen moderno SMPDS y utiliza dos bases de datos de polen fósil: una que se llama base datos de polen latinoamericano y otra que ha sido generada por el grupo de investigación con el que trabajo actualmente.

Buscan analizar los cambios en el clima y la vegetación que se han dado en esta zona desde hace 6 mil años, cuando existen registros por parte de los arqueólogos de que hubo un decrecimiento poblacional muy fuerte en la Amazonía, en Perú y en Los Andes: “y estamos explorando cómo el clima pudo influenciar o si influenció o no estos cambios observados en la demografía de las poblaciones en el Holoceno medio”.

La doctora menciona que “saber cuáles son los umbrales de tolerancia y resistencia ante el cambio climático de las sociedades en el pasado puede visibilizar si los humanos somos muy adaptables y mejorar nuestros planes sobre cómo adaptarnos mejor. Y no debemos de olvidarlo: el clima está completamente vinculado a las sociedades, al funcionamiento social”.

Por: María Luisa Santillán.

Sitio Fuente: Ciencia UNAM